MaPrimeRénov 2024 : l’accent mis sur les rénovations d’ampleur

Le gouvernement français a annoncé une série de mesures visant notamment à renforcer la rénovation énergétique globale des logements les plus énergivores – les rénovations d’ampleur – dans le cadre du programme MaPrimeRénov’. Ces mesures doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2024. Ces annonces représentent un engagement fort en faveur de la rénovation énergétique des logements. Dans cet article, nous explorons les nouveautés de MaPrimeRénov’ annoncées pour 2024 et comment elles pourraient influencer les propriétaires dans leurs projets de rénovation.

Sommaire

1 .Un budget en hausse pour MaPrimeRénov’

2 .Un renforcement des aides et de l’accompagnement pour les rénovations d’ampleur

4 .La fin des “Mono-Gestes” pour les passoires thermiques

Un budget en hausse pour MaPrimeRénov’

2024 marque un tournant dans la politique de rénovation énergétique en France avec notamment l’augmentation du budget alloué à MaPrimeRénov’. Cette initiative vise à accroître l’efficacité énergétique des logements, réduisant ainsi la consommation énergétique et les émissions de CO2. En investissant davantage dans ce programme, l’État démontre son engagement en faveur de la transition énergétique et permet à des propriétaires d’envisager la rénovation énergétique de leur logement.

Concrètement, le gouvernement prévoit d’injecter 1,6 milliard d’euros supplémentaires dans le dispositif MaPrimeRénov’ en 2024. Portant ainsi le budget total à 5 milliards d’euros, soit une augmentation significative de 66 % par rapport à 2023 [1].

Objectif : accélérer la rénovation énergétique du logement

Cette augmentation budgétaire témoigne de l’engagement croissant du gouvernement en faveur de la lutte contre les passoires thermiques. Les mesures annoncées sont alignées sur les objectifs de réduire de 75 % le nombre de chaudières fioul d’ici 2030, ainsi que de supprimer 20 % des chaudières gaz [2]. Cela implique un soutien renforcé pour les projets de rénovation visant à améliorer l’isolation, à installer des systèmes de chauffage plus écologiques, et à avoir recours de plus en plus aux énergies renouvelables.

Un renforcement des aides et de l’accompagnement pour les rénovations d’ampleur

L’objectif principal du gouvernement est de réaliser 200 000 rénovations dites d’ampleur dès 2024[3]. De nouvelles mesures sont mises en place pour soutenir cette ambition.

MaPrimeRénov’ performance : une prise en charge financière accrue

Tout d’abord, les rénovations d’ampleur pourront désormais inclure jusqu’à 70 000 € de travaux éligibles pour quatre sauts de classe énergétique. Par ailleurs, les ménages à revenus très modestes pourront bénéficier d’un taux de prise en charge pouvant atteindre jusqu’à 90 % de leur budget travaux en cas de rénovation d’une passoire énergétique[4].

Ensuite, le parcours accompagné MaPrimeRénov’ dans le cadre d’une rénovation d’ampleur inclut non seulement des subventions plus importantes, mais aussi une simplification [5] des démarches administratives, rendant plus accessibles à tous les ménages les démarches relatives à leurs travaux de rénovation.

Accompagnement par un tiers de confiance

Les propriétaires entreprenant une rénovation d’ampleur seront désormais systématiquement accompagnés par un tiers de confiance agréé par l’État, nommé “Mon accompagnateur Rénov’“. Cela simplifie le processus en ne nécessitant qu’un seul dossier d’aide auprès de l’Agence nationale de l’habitat (Anah).

Les ménages pourront ainsi bénéficier de conseils d’experts pour planifier et exécuter leurs projets de rénovation.

Une amplification de la lutte contre les « Bouilloires Thermiques » et les « Passoires Thermiques »

Les rénovations d’ampleur visent également à améliorer le confort thermique en été et à lutter contre les passoires thermiques.

Soutien pour les travaux d’été

Bonne nouvelle : les travaux visant à améliorer le confort en été, comme l’installation de pompes à chaleur air/air réversibles, sont annoncés comme devenant éligibles au dispositif MaPrimeRénov’ qui entrera en vigueur en 2024.

Le dispositif met un accent particulier sur la lutte contre les “bouilloires thermiques” – des logements mal isolés qui deviennent extrêmement chauds pendant les mois d’été. Des aides spécifiques seront disponibles pour l’isolation de ces logements et l’installation de systèmes de climatisation tels que brasseurs d’air ou pompes à chaleur permettant de rafraîchir l’air.

Exigences pour les passoires thermiques

Les propriétaires de passoires thermiques devront désormais entreprendre au moins deux gestes d’isolation (2 travaux obligatoires), ainsi que l’équipement de chauffage décarboné [6] pour bénéficier de MaPrimeRénov’.

La fin des “Mono-Gestes” pour les passoires thermiques

Une nouvelle exigence est mise en place pour les propriétaires de passoires thermiques : associer deux travaux d’isolation, a minima.

Critères pour les “Mono-Gestes”

En 2024, les propriétaires dotés de biens classés entre F et G au DPE (Diagnostic de Performance Energétique) seront fortement incités à réaliser au moins deux travaux d’isolation pour être éligibles au pilier “Performance” du dispositif MaPrimeRénov’.

En effet, la réforme envisage en 2025 la fin de ce qu’on peut nommer les “mono-gestes” : à savoir des travaux simples de rénovation. Dorénavant, pour être éligibles aux aides, les travaux devront s’inscrire dans un projet global de rénovation énergétique, plutôt que de se concentrer sur des actions isolées. Ce changement vise à encourager une approche plus efficace en matière de rénovation énergétique.

Les nouveautés annoncées pour MaPrimeRénov’ en 2024 sont un pas important vers une rénovation énergétique globale du parc immobilier plus ambitieuse et efficace. Avec un budget en hausse, une prise en charge accrue pour les rénovations d’ampleur, le gouvernement montre son engagement en faveur de la transition énergétique. Les propriétaires de logements énergivores sont encouragés à entreprendre des rénovations plus substantielles, tout en bénéficiant d’un accompagnement simplifié. La France s’engage ainsi à lutter contre les passoires thermiques et à contribuer à la décarbonation du parc immobilier.

Tout savoir sur la rénovation d’ampleur en 2024

Lutte contre le changement climatique, soutien du pouvoir d’achat, amélioration de la qualité de vie… les enjeux de la rénovation énergétique sont nombreux. La France compterait encore près de 5 millions de passoires thermiques. Pour inverser la tendance, le gouvernement a fixé un objectif de 140 000 rénovations d’ampleur en 2024. Pour ce faire, plusieurs dispositifs ont évolué, comme MaPrimeRénov’ ou le Coup de Pouce. Prêt à vous lancer dans une rénovation d’ampleur cette année ? Voici ce qu’il faut savoir.

Sommaire

- Qu’est-ce que la rénovation d’ampleur ?

- Pourquoi se lancer dans une rénovation d’ampleur en 2024 ?

- MaPrimeRenov’ pour une rénovation d’ampleur

- Coup de pouce « Rénovation d’ampleur des maisons et appartements individuels »

Qu’est-ce que la rénovation d’ampleur ?

Rénovation globale, rénovation d’ampleur, rénovation performante… Vous êtes perdu ? Pas de panique ! Le terme « rénovation d’ampleur » remplace désormais les autres expressions, auparavant utilisées dans le cadre des Certificats d’économie d’énergie (CEE) et de l’ancien dispositif MaPrimeRénov’.

Depuis 2024, c’est de rénovation d’ampleur dont on parle. Elle permet de coordonner et planifier simultanément l’ensemble des travaux à réaliser dans le même logement, comme l’isolation des combles, des murs, le remplacement de ventilation, de système de chauffage…

Pourquoi se lancer dans une rénovation d’ampleur en 2024 ?

Pour ne pas être pris de court par les nouvelles réglementations en immobilier, il peut être intéressant de songer à réaliser une rénovation d’ampleur de son logement.

- Vous ne serez pas soumis à l’interdiction de mettre votre logement en location. Si les logements G+ sont déjà interdits à la location depuis 2023, ce sera le cas des G en 2025, puis des F et E en 2028 et 2034 respectivement.

- Vous ferez des économies d’énergie significatives. D’ailleurs, un audit énergétique est nécessaire pour déterminer les travaux prioritaires dans le cadre du Parcours accompagné de MaPrimeRénov’.

- Vous garantirez votre confort en toute saison. Passoire thermique en hiver ou bouilloire thermique en été, un logement mal isolé peut s’avérer très inconfortable.

MaPrimeRenov’ pour une rénovation d’ampleur

En 2024, le dispositif MaPrimeRenov’ évolue. Deux parcours sont disponibles : le parcours décarboné et le parcours accompagné. Si vous envisagez une rénovation d’ampleur, c’est ce dernier qu’il faut privilégier.

Quelles sont les conditions d’éligibilité de MaPrimeRenov’ parcours accompagné ?

Cette aide financière est accessible aux propriétaires occupants ou bailleurs. Le logement doit être :

- La résidence principale (c’est-à-dire occupée plus de 8 mois par an).

- Construit depuis au moins 15 ans.

Tous les travaux ne sont pas éligibles non plus :

- Ils doivent être réalisés par un artisan certifié RGE.

- Après un audit énergétique préalable.

- Ils doivent permettre une amélioration d’au moins deux classes au DPE.

- Vous devez réaliser au moins deux gestes d’isolation.

- Si vous avez un système de chauffage fonctionnant au fioul ou au charbon, vous devez le remplacer par un nouveau système hors énergies fossiles.

- Vous devez recourir au dispositif MonAccompagnateurRénov’.

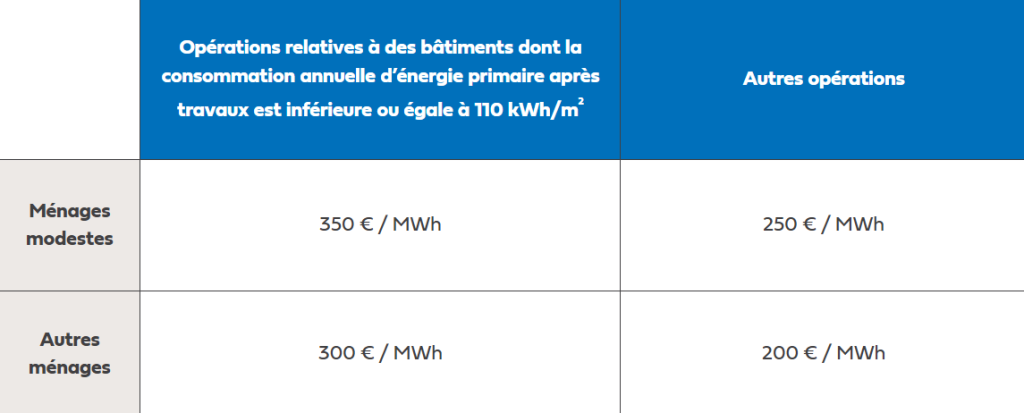

Quel est le montant de MaPrimeRenov’ 2024 ?

Le montant de MaPrimeRénov’ pour une rénovation d’ampleur varie selon :

La sortie éventuelle du statut de passoire thermique (bonus de 10 %).

Le niveau de ressources : déterminez votre barème (bleu, jaune, violet, rose) et estimez le montant de l’aide sur le site de FranceRénov’.

Le gain énergétique au DPE.

Coup de pouce « Rénovation d’ampleur des maisons et appartements individuels »

Vous ne remplissez pas les conditions d’éligibilité pour bénéficier de MaPrimeRenov’ ? C’est peut-être le cas si vous souhaitez effectuer une rénovation d’ampleur de votre résidence secondaire, par exemple. Le Coup de pouce “Rénovation d’ampleur des maisons et appartements individuels” s’intègre dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie. Il concerne les travaux :

- Permettant un saut d’au moins deux classes au DPE.

- Impliquant au moins deux postes de travaux.

- Signés jusqu’au 31 décembre 2025 et achevés au plus tard le 31 décembre 2026.

Les montants des primes varient en fonction du nombre de sauts de classe permis par les travaux et de la surface habitable du logement avant rénovation. Pour en bénéficier, rapprochez-vous d’un conseiller France Rénov’ ou d’un signataire de la charte Coup de pouce.

Actualités réglementaires : Mon Accompagnateur Rénov’, fraudes aux CEE, arrêté contrôles et crédit d’impôt

Plusieurs décrets et arrêtés ont été publiés au journal officiel le 27 décembre 2022. Parmi les publications notoires pour le secteur de la rénovation énergétique : l’arrêté Mon Accompagnateur Rénov’ exigé sous certaines conditions dès janvier 2023, les modalités de mise en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse, la prorogation des critères du crédit d’impôt et les modifications de l’arrêté contrôles pour certaines opérations de rénovation énergétique.

L’arrêté Mon Accompagnateur Rénov’ publié !

L’arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la mission d’accompagnement du service public de la performance de l’habitat, Mon Accompagnateur Rénov’ a été publié au journal officiel.

L’arrêté détaille le contenu de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat, précise les modalités d’obtention, de contrôle et de retrait de l’agrément pour les acteurs en charge de cette mission, ainsi que le rôle des guichets d’information, de conseil et d’accompagnement et des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre de ce service public d’accompagnement.

Ce dernier arrêté précise :

- La liste des prestations obligatoires, renforcées et facultatives effectuées dans le cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique de l’habitat ;

- La liste des compétences devant être détenues par les candidats souhaitant recevoir l’agrément ;

- La liste des pièces justificatives devant figurer dans le dossier de demande initiale ou de renouvellement de l’agrément ;

- Les modalités d’instruction et de délivrance de l’agrément par l’Agence nationale de l’habitat ;

- Les modalités de contrôle des prestations d’accompagnement effectuées, ainsi que de contrôle et de retrait de l’agrément ;

- Et le rôle des guichets d’information, de conseil et d’accompagnement mentionnés au I de l’article L. 232-2 du code de l’énergie dans le cadre de la mission d’accompagnement du service public de la performance énergétique et de l’habitat.

Ainsi, voici les conditions pour obtenir l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’

Tout opérateur souhaitant être agréé doit remplir une condition d’indépendance au regard de l’exécution d’un ouvrage dans le domaine de la rénovation énergétique.

- Il établit qu’il n’est pas en mesure d’exécuter directement un ouvrage ;

- Il est tenu au respect d’une stricte neutralité, à performance égale, vis-à-vis des équipements, solutions technologiques et scénarios de travaux proposés ainsi qu’une stricte neutralité, à qualité égale, vis-à-vis des entreprises de travaux proposées.

Les activités de maîtrise d’œuvre sont compatibles avec les conditions d’indépendance.

Quels changements pour le secteur de la rénovation énergétique des logements en 2023 ?

Fraudes aux CEE : modalités de mise en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse

Le décret n° 2022-1655 du 26 décembre 2022 relatif aux modalités de mise en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de Certificats d’Économies d’Énergie a été publié au journal officiel le 27 décembre 2022.

Le décret définit les modalités de mise en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse de Certificats d’Économies d’Énergie.

Entrée en vigueur : pour les contrats de cession à partir du 1er avril 2023

L’article L. 221-8 du code de l’énergie prévoit que les personnes qui acquièrent des CEE doivent mettre en place des dispositifs d’identification, d’évaluation et de gestion des risques permettant de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les certificats.

Crédit d’impôt : critères prorogés

L’arrêté du 20 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens a été prorogé au 31 décembre 2023.

Ainsi, l’expérimentation d’un mécanisme dérogatoire d’obtention des signes de qualité requis pour la réalisation des travaux ouvrant droit à certaines aides publiques a été prorogée au 31 décembre 2023.

L’arrêté prévoit de proroger l’expérimentation du dispositif visant à développer les travaux de rénovation énergétique en les ouvrant à un vivier d’entreprises ne disposant pas de la qualification prévue par l’arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens.

Contrôles : modifications

L’arrêté du 20 décembre 2022, relatives aux contrôles a été publié au journal officiel le 27 décembre 2022.

Il supprime l’obligation de contrôle sur site, et conserve l’obligation de contrôle par contact, pour les opérations suivantes :

- BAR-TH-106 « Chaudière individuelle à haute performance énergétique »,

- BAR-TH-107 « Chaudière collective haute performance énergétique »,

- BAR-TH-107-SE « Chaudière collective haute performance énergétique avec contrat assurant la conduite de l’installation »,

- BAR-TH-112 « Appareil indépendant de chauffage au bois »,

- BAR-TH-118 « Système de régulation par programmation d’intermittence »,

- BAR-TH-158 « Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées »,

- BAT-TH-102 « Chaudière collective à haute performance énergétique »,

- BAT-EQ-127 « Luminaire à modules LED »,

- BAT-EQ-133 « Systèmes hydro-économes (France métropolitaine) »,

- TRA-EQ-101 « Unité de transport intermodal pour le transport combiné rail-route »,

- TRA-EQ-107 « Unité de transport intermodal pour le transport combiné fluvial-route »

- TRA-EQ-108 « Wagon d’autoroute ferroviaire »

- BAR-EN-104 « Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage isolant ».

Hors fiches BAR-EN-104 et BAR-TH-112, dont la date de mise en œuvre des contrôles est au 1er juillet 2023, il recule au 1er avril 2023 la date de mise en œuvre de l’obligation de contrôle par contact pour ces fiches.

L’arrêté complète les référentiels de contrôle par contact pour ces mêmes fiches.

La date de mise en œuvre de l’obligation de contrôle pour la fiche BAT-TH-113 « Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau ». est reculée au 1er juillet 2023

Il complète les référentiels de contrôle pour les fiches d’opérations standardisées suivantes et recule au 1er avril 2023 leur date de mise en œuvre de l’obligation de contrôle :

- BAR-TH-127 « Ventilation mécanique simple flux hygroréglable (France métropolitaine) »,

- BAT-TH-157 « Chaudière biomasse collective »,

- IND-UT-134 « Système de mesurage d’indicateurs de performance énergétique »

- TRA-EQ-124 « Branchement électrique des navires et bateaux à quai »

L’arrêté crée une obligation de contrôle par contact pour les opérations suivantes :

- TRA-SE-114 « Covoiturage de longue distance »

- TRA-SE-115 « Covoiturage de courte distance »,

Mise en œuvre des contrôles au 1er janvier 2023.

Enfin, la fiche d’opération standardisée BAR-TH-125 « Système de ventilation double flux autoréglable ou modulé à haute performance (France métropolitaine) » est ajoutée à la liste des fiches dont les opérations sont soumises à contrôle sur site et par contact, en prévoyant une date de mise en œuvre des contrôles au 1er juillet 2023.

Charte Coup de pouce : un cadre réglementaire pour les Certificats d’Économies d’Énergie

Les primes du dispositif « Coup de pouce CEE », enrichi et élargi depuis sa mise en place en 2017, sont encadrées par des chartes d’engagement qualité rigoureuses. Ces chartes sont essentielles pour structurer l’attribution des primes. Elles spécifient des conditions d’éligibilité supplémentaires par rapport aux CEE classiques, éventuellement les primes minimum fixées, les responsabilités des signataires et préviennent les pratiques abusives grâce à des modalités de contrôle renforcées.

Coups de Pouce CEE, qu’est-ce que c’est ?

Le dispositif « Coup de pouce CEE », introduit par le gouvernement français en 2017 et renforcé en 2019, est une mesure incitative intégrée au système des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Il vise à encourager les particuliers, ainsi que les collectivités et les entreprises, à débuter des travaux de rénovation pour réduire leur consommation énergétique.

Le Coup de pouce CEE cible spécifiquement certaines opérations qui permettent d’obtenir des économies d’énergie significatives. Cela comprend par exemple le remplacement de systèmes de chauffage anciens par des solutions moins consommatrices en énergie et plus performantes, l’installation de thermostats connectés, ou encore la réalisation de bouquets de travaux.

Ce programme se distingue par des primes bonifiées, offrant parfois des montants d’aides minimum fixes, généralement plus élevés que ceux accordés dans le cadre des opérations CEE standardisées. Ces primes sont financées par les fournisseurs d’énergie, qui sont obligés de contribuer à ces efforts de réduction des consommations énergétiques sous peine de sanctions financières.

Le dispositif Coup de pouce est accessible à tous les ménages français, indépendamment de leurs revenus, bien que les montants de primes puissent varier en fonction des ressources du foyer. Ces aides sont particulièrement bonifiées pour les ménages aux revenus modestes et très modestes.

Qu’est-ce qu’une charte d’engagement encadrant les primes Coup de pouce ?

Chacune des différentes chartes d’engagement « Coup de pouce » a pour fonction d’encadrer l’attribution des primes et de prévenir les fraudes. En effet, le ministère chargé de l’énergie peut retirer les droits d’une charte à un signataire en cas de pratiques abusives telles que le démarchage téléphonique illicite ou l’utilisation de clauses abusives.

Pour devenir signataire, une entreprise éligible au dispositif CEE doit remplir la charte correspondante à son offre et la soumettre à la Direction générale de l’énergie et du climat (DGEC). Elle doit ensuite afficher le nom, les coordonnées du porteur, et la présentation de l’offre sur son site internet.

Les principaux éléments inclus dans les chartes d’engagement comprennent :

- Identification du signataire : Le document détaille le nom et le numéro SIREN de l’entité signataire ainsi que l’éventuel statut de délégataire CEE.

- Description des opérations éligibles : La charte énumère les types de travaux éligibles à la prime, souvent accompagnés des montants spécifiques destinés à inciter la réalisation de travaux.

- Conditions financières : Elle spécifie les montants des primes et/ou les conditions sous lesquelles elles sont accordées. Ces aides ne sont pas cumulables avec d’autres incitations du dispositif CEE.

- Engagements supplémentaires : Les signataires s’engagent à promouvoir des actions de rénovation complémentaires et à informer les bénéficiaires sur les aides disponibles ainsi que sur le réseau France Rénov’.

- Transparence et divulgation : Avant l’activation de la charte, les offres doivent être clairement présentées sur un site Internet public, détaillant les modalités d’obtention des primes et identifiant l’entité comme responsable des primes versées.

- Suivi et reporting : Les signataires sont tenus de fournir régulièrement à la DGEC des rapports sur l’avancement des travaux et des opérations financées. Cela permet un contrôle et une évaluation efficaces de l’impact du programme.

- Retrait ou modification de l’engagement : La charte précise également les conditions sous lesquelles un signataire peut se retirer ou voir son engagement modifié ou retiré par les autorités en cas de non-respect des conditions stipulées.

Que contiennent les différentes chartes d’engagement Coup de pouce ?

La charte d’engagement « Coup de pouce Chauffage »

La prime « Coup de pouce chauffage » offre une aide financière pour remplacer une chaudière individuelle au charbon, au fioul, au gaz par diverses installations plus performantes. Ce nouvel équipement peut être une chaudière biomasse, différents types de pompes à chaleur (air/eau, eau/eau ou hybrides), des systèmes solaires combinés ou encore des raccordements à des réseaux de chaleur renouvelables, ou des équipements de chauffage indépendant au bois.

La charte d’engagement « Coup de pouce pilotage connecté du chauffage pièce par pièce »

Le dispositif « Coup de pouce Pilotage connecté du chauffage pièce par pièce », introduit pour les opérations engagées à partir de décembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024, encourage l’installation de systèmes de régulation automatique de la température dans les logements avec chauffage individuel. Ce programme vise à adapter les équipements de chauffage aux exigences de la réglementation prévue d’ici au 1er janvier 2027, optimisant ainsi la consommation d’énergie et réduisant les coûts énergétiques des ménages.

Les systèmes de régulation éligibles doivent permettre une programmation horaire pièce par pièce et être capables de réagir aux signaux EcoWatt ou EcoGaz, facilitant ainsi une gestion énergétique plus dynamique et réactive selon les besoins réels du foyer.

La prime est comprise entre 260 et 624 €, ajustée en fonction de la surface chauffée du logement selon des facteurs correctifs spécifiques, assurant que les aides sont proportionnelles aux besoins de chauffage de chaque logement. Voici le détail des facteurs correctifs selon la surface :

- Moins de 35 m² : Facteur 0,5, soit une prime de 260 €.

- De 35 à moins de 60 m² : Facteur 0,6, soit une prime de 312 €.

- De 60 à moins de 70 m² : Facteur 0,7, soit une prime de 364 €.

- De 70 à moins de 90 m² : Facteur 0,8, soit une prime de 416 €.

- De 90 à moins de 110 m² : Facteur 1, soit une prime de 520 €.

- De 110 à 130 m² : Facteur 1,1, soit une prime de 572 €.

- Plus de 130 m² : Facteur 1,2, soit une prime de 624 €.

Par exemple, pour un logement ayant une surface chauffée de 50 m², il est possible d’obtenir un montant de 312 €, ce qui correspond à 520 € multiplié par 0,6.

La charte d’engagement « Coup de pouce rénovation d’ampleur de maisons et d’appartements individuels »

Le programme « Coup de pouce Rénovation d’ampleur » vise à encourager les propriétaires à entreprendre des rénovations significatives de leurs maisons et appartements individuels. Il s’adresse particulièrement aux bâtiments non éligibles aux aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah)*, comme les personnes morales, les résidences secondaires et les logements sociaux. L’objectif est d’atteindre un gain énergétique notable qui améliore l’isolation et l’efficacité du chauffage, sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

*à noter que l’Anah peut valoriser directement cette aide dans le cadre du parcours accompagné MaPrimeRénov’

Les travaux admissibles doivent permettre une amélioration d’au moins deux classes énergétiques/ Les aides minimales accordées dépendent du nombre de classes de performance énergétique gagnées :

- Saut de 2 classes : 4 700 €

- Saut de 3 classes : 5 800 €

- Saut de 4 classes ou plus : 7 400 €

Le montant de l’incitation financière est ajusté en fonction de la surface habitable du logement avant les travaux, selon les facteurs correctifs suivants :

- Moins de 35 m² : Facteur 0,4

- De 35 à moins de 60 m² : Facteur 0,5

- De 60 à moins de 90 m² : Facteur 0,8

- De 90 à moins de 110 m² : Facteur 1

- De 110 à 130 m² : Facteur 1,2

- Plus de 130 km² : Facteur 1,3

Les travaux éligibles sont définis par une étude énergétique préalable et concernent la rénovation thermique des logements. Ils doivent être réalisés selon les fiches BAR-TH-174 pour les maisons individuelles ou BAR-TH-175 pour les appartements individuels.

Cela concerne :

- l’isolation des murs (intérieur ou extérieur), planchers bas, toiture, combles, toiture terrasse.

- le remplacement des fenêtres et portes-fenêtres, la pose de doubles fenêtres.

- la résistance thermique :

- Planchers de combles perdus : ≥ 7 m².K/W

- Rampants de toiture : ≥ 6 m².K/W

- Toitures terrasses : ≥ 6,5 m².K/W

- Murs (intérieur) : ≥ 3,7 m².K/W

- Murs (extérieur) : ≥ 4,4 m².K/W

- Planchers bas : ≥ 3 m².K/W.

Pour être éligibles, les travaux doivent respecter plusieurs conditions techniques. Les fenêtres et portes-fenêtres de toiture doivent avoir un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,5 W/m².K et un facteur solaire (Sw) inférieur ou égal à 0,36. Pour les autres fenêtres et portes-fenêtres, le Uw doit être inférieur ou égal à 1,3 W/m².K avec un Sw supérieur ou égal à 0,3, ou le Uw doit être inférieur ou égal à 1,7 W/m².K avec un Sw supérieur ou égal à 0,36.

En ce qui concerne les doubles fenêtres, le Uw doit être inférieur ou égal à 1,8 W/m².K et le Sw supérieur ou égal à 0,32.

Pour les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire, aucun équipement ne doit émettre plus de 150 gCO2eq/kWh PCI, et il est interdit de conserver des systèmes émettant plus de 300 gCO2eq/kWh PCI.

Les émissions de gaz à effet de serre après rénovation doivent être inférieures ou égales à celles mesurées avant les travaux. De plus, pour les audits réalisés à partir du 1er avril 2024, si les travaux permettent un saut d’au moins quatre classes énergétiques, ils doivent également respecter le critère relatif aux déperditions thermiques.

Les entreprises s’engagent à suivre mensuellement l’évolution de leurs offres en termes de nombre de bénéficiaires aidés, de maisons ou appartements rénovés, ainsi que le montant des travaux engagés et achevés. Ils doivent également rapporter les gains en efficacité énergétique et les changements de systèmes de chauffage.

Chaque bénéficiaire peut recevoir une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aider à choisir les meilleures options techniques, sélectionner les professionnels, suivre les travaux et élaborer un plan de financement. Des solutions de financement adaptées, incluant des prêts et/ou des éco-prêts à taux zéro, doivent être proposées, soit directement soit via un partenariat avec des organismes financiers agréés.

Une politique de contrôle rigoureuse doit être mise en place, avec des visites sur site par des organismes de contrôle accrédités pour chaque opération de rénovation d’ampleur. Ces contrôles assurent la conformité des travaux aux standards requis et à la qualité attendue.

La charte d’engagement Coup de pouce rénovation performante d’une maison individuelle

L’initiative « Coup de pouce Rénovation performante d’une maison individuelle » vise à encourager les propriétaires de maisons individuelles en France métropolitaine à entreprendre des rénovations globales performantes. Cette opération offre des incitations financières pour des travaux qui doivent répondre à des exigences spécifiques pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments. À savoir :

- Isolation : Les travaux doivent inclure au moins une des mesures suivantes, couvrant au moins 75 % de la surface concernée :

- Isolation thermique des murs par l’intérieur ou l’extérieur.

- Isolation des toitures, y compris les rampants ou toitures-terrasses.

- Isolation des planchers bas ET des combles perdus.

- Réduction de la consommation énergétique : Les travaux doivent permettre une réduction d’au moins 55 % de la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire pour le chauffage, le refroidissement, et la production d’eau chaude sanitaire.

- Changement de système de chauffage : Les remplacements ne doivent pas entraîner l’utilisation accrue de combustibles tels que le charbon, le fioul ou le gaz, ni augmenter les émissions de gaz à effet de serre.

Pour être éligibles, les travaux devaient être engagés au plus tard en 2023 (signature du devis). Quant à leur réalisation, elle doit s’achever au plus tard le 31 décembre 2025.

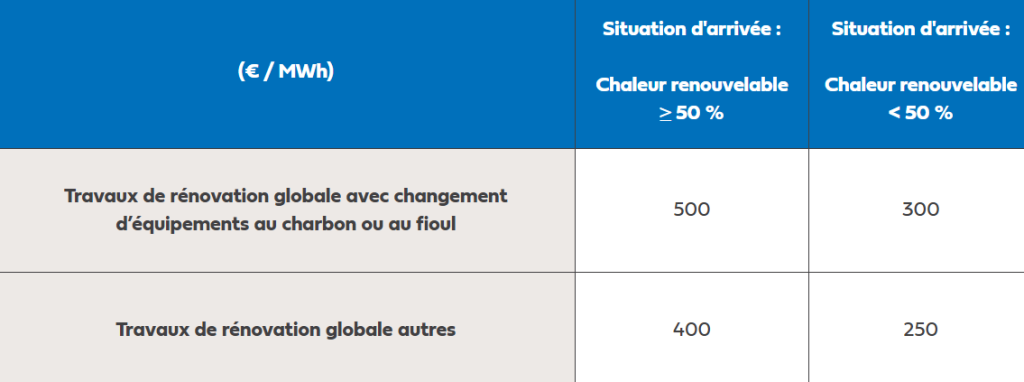

Les primes accordées sont les suivantes :

La charte requiert un contrôle rigoureux des travaux réalisés, avec une politique de contrôle mise en place par des organismes accrédités. Des rapports de contrôle détaillés doivent être tenus à disposition, comprenant une analyse des travaux et de leur conformité aux exigences énergétiques.

La charte d’engagement « Coup de pouce Covoiturage courte distance »

Depuis le 1er janvier 2023, le ministère en charge de l’énergie a lancé le Coup de pouce CEE « Covoiturage courte distance » pour encourager les conducteurs à adopter le covoiturage sur des trajets courts.

Les conducteurs éligibles sont ceux détenteurs d’un permis de conduire et inscrits comme conducteurs sur une plateforme numérique de covoiturage, à condition de ne pas avoir déjà bénéficié d’une prime CEE pour une opération similaire et que l’opérateur propose cette prime. Le covoiturage de courte distance est défini par des trajets de moins de 80 km en France.

Pour être éligible à la prime CEE et à une prime supplémentaire, un conducteur doit réaliser dix trajets dans les trois mois suivant l’opération. Les conditions sont bonifiées si engagées avant le 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 janvier 2025, doublant le volume de CEE si au moins neuf trajets sont effectués durant cette période.

Les trajets doivent être vérifiés via le site gouvernemental dédié pour assurer leur conformité avec la classe C de covoiturage. Une politique stricte de vérification de l’identité des conducteurs doit être mise en place avant le versement des aides. Cela inclut des contrôles par France Connect, la vérification du numéro de téléphone et de l’identité via des documents officiels.

Le montant total de la prime que peut recevoir un conducteur inclut une première aide de 25 €, versée dans les trois mois suivant le premier trajet. Une prime supplémentaire d’au moins 75 € est accordée après la réalisation de neuf trajets supplémentaires dans les trois mois suivant le premier trajet. Ces primes sont conditionnées à l’achèvement des trajets et au respect des critères d’éligibilité, avec le paiement final effectué au plus tard à la date de dépôt de la demande de CEE correspondante.

La charte d’engagement « Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires »

Ce dispositif incite les propriétaires et gestionnaires de bâtiments à remplacer les systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz par des solutions plus écologiques. Il est applicable aussi bien aux bâtiments résidentiels collectifs qu’aux établissements tertiaires.

Ces travaux peuvent inclure le raccordement à un réseau de chaleur principalement alimenté par des énergies renouvelables ou, en cas d’impossibilité technique ou économique, l’installation de pompes à chaleur ou de chaudières biomasse collectives.

Le montant des primes accordées aux bénéficiaires est déterminé par les offres commerciales proposées par chaque signataire de la charte. Ainsi, il est nécessaire que le bénéficiaire consulte chaque signataire proposant une offre pour obtenir des informations précises sur ces primes. Le montant de ces primes dépend principalement du volume de certificats d’économies d’énergie qui sera généré par l’opération sélectionnée par le bénéficiaire.

Un facteur de bonification de CEE x5 est prévu depuis le 1er mars 2023 pour l’installation de pompes à chaleur de type eau/eau en résidentiel collectif et en secteur tertiaire en remplacement d’une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.

La charte d’engagement « Coup de pouce Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif »

Ce programme incite financièrement les propriétaires de bâtiments résidentiels collectifs à effectuer des rénovations globales performantes, en particulier le remplacement des chaudières utilisant des énergies fossiles. L’objectif est de réaliser des travaux qui réduisent la consommation énergétique d’au moins 35 %, avec un focus sur le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire et l’éclairage.

Une étude énergétique doit être réalisée avant les travaux pour justifier l’atteinte des performances énergétiques minimales requises. Cette étude ne peut être sous-traitée et doit inclure une visite physique du bâtiment. Par la suite, un contrôle sur site des opérations de rénovation est requis. Il doit être réalisé par un organisme de contrôle accrédité. Ce contrôle doit vérifier la conformité des travaux avec l’étude énergétique et les normes en vigueur.

L’incitation financière est fixée aux valeurs minimales suivantes, exprimées en euros par mégawattheure de consommation conventionnelle annuelle d’énergie finale économisée du bâtiment rénové.

Energie, logement : les actualités du mois de mai 2024

Le mois de mai 2024 a mis en avant la mobilisation des parlementaires en faveur de la rénovation et programmation énergétique. Toujours dans une volonté de simplifier les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique, le Gouvernement a mis en consultation un projet de décret de simplification de l’Accompagnateur Renov’. Enfin, 8 nouveaux programmes dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie ont été créés. Hellio, spécialiste de la maîtrise de l’énergie, fait le point sur l’actualité politique et réglementaire.

La mobilisation du Parlement en faveur de l’accélération de la rénovation énergétique et le maintien de la planification énergétique

Afin de pallier l’absence de projet de loi de programmation énergétique et climatique du Gouvernement, le sénateur Daniel Gremillet (LR) et la sénatrice Dominique Estrosi-Sassone (LR) ont déposé une proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie. Cette proposition de loi a vocation à remédier au renoncement du Gouvernement de légiférer sur la programmation énergie climat, alors même que la loi énergie climat de 2019 l’y contraint.

La proposition de loi intègre notamment des objectifs ambitieux en matière de rénovation énergétique :

- 900 000 rénovations d’ampleur par an, dont 200 000 soutenues par MaPrimeRenov’

- 1250 à 2500 térawattheures d’économies d’énergie par an, obtenues par les CEE

Du côté de l’Assemblée nationale, les députés Renaissance Guillaume Vuilletet et Sylvain Maillard ont déposé une proposition de loi relative aux conditions de réalisation des travaux de rénovation énergétique des logements. Cette proposition de loi prévoit notamment la mise en place d’ajustements spécifiques au régime des copropriétés afin de leur permettre de s’adapter aux interdictions de location de la loi Climat et Résilience :

- Le juge ne pourra ordonner la réalisation de travaux de mise en conformité avec la loi Climat et Résilience si le copropriétaire démontre les éléments suivants :

- Le refus de l’assemblée générale des copropriétaires de réaliser des travaux

- Ou, que les travaux n’ont pas été réalisés dans un délai raisonnable suite au vote en assemblée générale

- La sécurisation juridique des bailleurs qui ne parviendraient pas à faire des travaux de rénovation énergétique lorsque le locataire fait obstacle à l’exécution des travaux

- Des précisions quant à la date d’effet de l’interdiction de location : elle s’applique aux nouveaux contrats, aux contrats renouvelés et aux reconductions tacites, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’interdiction.

Le texte vient aussi encadrer le recours à la sous-traitance dans le cadre des travaux de rénovation énergétique.

Lancement d’une consultation publique sur l’Accompagnateur Rénov’ :

Le Gouvernement entreprend un effort de simplification de la politique de rénovation énergétique depuis le début de l’année 2024. A la suite d’une seconde réforme du dispositif MaPrimeRénov’ – entrée en vigueur le 15 mai 2024 – le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a lancé une consultation publique visant à simplifier les modalités d’agrément de l’Accompagnateur Rénov’. Le projet de décret de simplification prévoit les clarifications suivantes :

- Dans le cadre de la procédure d’instruction des candidatures à l’agrément, l’avis préalable obligatoire du comité régional de l’habitat et de l’hébergement serait remplacé par une simple information de ce dernier sur toute décision d’octroi ou de rejet d’agrément pour un nouvel opérateur.

- Mise en place d’une procédure de suspension de l’agrément Mon Accompagnateur Rénov’ en cas d’urgence, indépendamment de la procédure de retrait

- Clarification de la distinction entre le périmètre de l’agrément et le périmètre d’intervention

- Au cours de la procédure d’agrément, l’opérateur aura la possibilité de s’engager sur un niveau d’activité prévisionnel s’il ne peut fournir de justificatif permettant d’attester d’un niveau régulier d’activité

La consultation publique a pris fin le 24 mai 2024.

Lancement de 8 appels à financement dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE)

L’arrêté du 2 mai 2024 et l’arrêté du 20 mai 2024 portent création de 8 nouveaux programmes CEE. Pour rappel, il est possible depuis 2010 d’obtenir des certificats d’économies d’énergie grâce à la participation à un programme, à condition que ces derniers doivent répondre à l’objectif de maîtrise de la demande en énergie.

Les nouveaux programmes CEE sont les suivants :

- Programme n° PRO-INNO-78 : ENERSOL

Le programme ENERSOL est un programme porté par l’entreprise Fermes en vie, qui vise à contribuer aux actions d’efficacité énergétique et à la transition agroécologique des exploitations agricoles françaises. Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 2,426 TWh cumac sur la période 2024-2027.

- Programme n° PRO-INNO-79 : WATT WATCHERS

Le programme WATT WATCHERS est un programme porté par l’association qui porte le même nom. Il a pour objectif d’accompagner 600 000 foyers à la sobriété à travers un parcours complet d’économie d’énergie grâce à des méthodes de mesure des économies d’énergie réelles. Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 2,342 TWh cumac sur la période 2024-2027.

- Programme n° PRO-INNO-80 : CUBE LOGEMENT

Le programme CUBE Logement est porté par le GIE CUBE Logement. Il vise à faciliter l’apprentissage de la sobriété énergétique. Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 1,926 TWh cumac sur la période 2024-2027.

- Programme n° PRO-INNO-81 : ECONOMEE

Programme porté par la société Effy, il vise à mesurer et amplifier, grâce à la sobriété, l’impact d’une rénovation énergétique, financée en tout ou partie par les CEE, sur la consommation et les factures d’énergie d’un ménage. Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 1,046 TWh cumac sur la période 2024-2027.

- Programme n° PRO-INNO-82 : BUNGALOW 2

Porté par la SAS TIPEE, le programme vise à accompagner les établissements hôteliers des Outre Mer dans la mise en place d’une démarche d’économie d’énergie. Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 1,128 TWh cumac sur la période 2024-2027.

- Programme n° PRO-INNO-83 : MOB’SPORT

Programme porté par la SASU Mob’Sport et SAS Rozo, il vise à accompagner la mobilité des spectateurs et sportifs amateurs en favorisant les déplacements décarbonés. Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 2,343 TWh cumac sur la période 2024-2027.

- Programme n° PRO-INNO-72 : LUD +

Programme porté par Rozo, le Cerema et Logistic-Low-Carbon, il vient faciliter la transition des acteurs publics et privés vers une logistique urbaine durable avec un nouvel axe pour accélérer la transition numérique de la logistique urbaine. Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 3,357 TWh cumac sur la période 2023-2026.

- Programme ° PRO-INNO-84 : E-TRANS

Porté par l’Ademe, il a pour objectif d’accompagner financièrement les acteurs professionnels du transport routier pour électrifir leur flotte de véhicules lourds, à travers l’aide financière à l’achat, à la location longue durée ou au rétrofit de poids lourds, autobus, autocars et navettes urbaines électriques à batterie. Le volume de certificats d’économies d’énergie délivré dans le cadre de ce programme n’excède pas 18,6 TWh cumac sur la période 2024-2028.

L’intensité énergétique : un indicateur clé pour optimiser la consommation d’énergie

L’intensité énergétique est un indicateur utilisé dans de nombreux secteurs économiques pour mesurer l’efficacité avec laquelle l’énergie est utilisée. De façon plus concrète, elle met en perspective la consommation d’énergie et la production économique. Elle est utilisée comme un baromètre en fonction duquel vont s’ajuster les stratégies énergétiques des entreprises, des collectivités ainsi que des gouvernements. Le but : réduire les dépenses d’énergie tout en maintenant, voire en augmentant la performance économique. À quoi correspond réellement la notion d’intensité énergétique ? Comment la calculer et s’en servir pour réduire les coûts liés à la consommation d’énergie ?

À quoi correspond l’intensité énergétique ?

L’intensité énergétique correspond à la quantité d’énergie consommée pour produire une unité de richesse économique, souvent mesurée en produit intérieur brut (PIB). Plus l’intensité est faible, plus l’énergie est utilisée de manière efficiente. À l’inverse, une intensité élevée indique une forte consommation d’énergie pour une production équivalente, ce qui peut refléter un manque d’efficacité dans l’utilisation de l’énergie.

Dans le contexte actuel où les coûts de l’énergie ne cessent de grimper et où les enjeux climatiques sont primordiaux, la réduction de l’intensité énergétique devient une priorité pour de nombreux secteurs, en particulier l’industrie et le tertiaire. Elle constitue un levier stratégique pour améliorer les performances économiques tout en diminuant l’empreinte carbone.

Différence avec d’autres indicateurs

L’intensité énergétique est un indicateur clé souvent confondu avec d’autres outils de mesure. Parmi lesquels :

- L’efficacité énergétique, qui désigne la capacité d’un système global ou d’un équipement à fournir le même service avec moins d’énergie. Le but des deux notions est néanmoins relativement proche : l’idée est de déterminer si l’énergie dépensée l’est de manière optimale et pertinente.

- La consommation énergétique brute, qui désigne la quantité totale d’énergie consommée par un secteur ou une économie sans considérer la richesse produite. Contrairement à l’intensité énergétique, elle ne mesure pas l’efficacité de l’utilisation de cette énergie.

- L’intensité carbone, qui permet l’évaluation de la quantité de CO2 émise par unité d’énergie consommée. L’intensité carbone se concentre sur l’impact environnemental en termes d’émissions de gaz à effet de serre, tandis que l’intensité énergétique mesure l’efficacité économique de la consommation d’énergie.

- La sobriété énergétique, qui correspond à la recherche d’une consommation raisonnée et raisonnable de l’énergie permettant de conserver le même niveau de qualité de vie.

Lien entre intensité et efficacité énergétique

Si l’intensité énergétique et l’efficacité énergétique sont bel et bien distinctes, elles se rapprochent sur certains points et entretiennent une relation étroite.

Certes, le référentiel avec lequel la consommation d’énergie est mise en perspective varie d’une notion à l’autre. Mais l’objectif reste le même : maintenir un niveau de performance équivalent en consommant moins d’énergie.

Par ailleurs, la baisse de l’intensité énergétique est en partie dépendante de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Plus les machines et les bâtiments disposent d’une bonne efficacité énergétique, moins les entreprises doivent consommer d’énergie pour générer le même revenu à partir des bâtiments et des machines concernées.

Quel est le rôle de l’intensité énergétique ?

L’intensité énergétique joue un rôle majeur dans l’optimisation des performances énergétiques, tant pour les entreprises que pour les gouvernements. En s’appuyant sur cet indicateur, plusieurs éléments peuvent être améliorés.

Mesure de l’efficacité des politiques énergétiques

Pour les décideurs publics, l’intensité énergétique est un indicateur essentiel pour évaluer l’efficacité des politiques de transition énergétique. Elle permet d’estimer dans quelle mesure un pays, tel que la France, parvient à réduire sa consommation d’énergie tout en maintenant sa production économique.

Utilisation dans l’industrie et les bâtiments tertiaires

Dans les secteurs industriels et tertiaires, où la consommation d’énergie est élevée, l’analyse de l’intensité énergétique peut être utilisée pour évaluer et comparer les processus de production. Ce qui peut par la suite permettre d’ajuster ces processus, de manière à en optimiser la consommation d’énergie. Par la modernisation des équipements et des infrastructures par exemple.

En somme, l’intensité énergétique permet d’identifier des axes d’amélioration stratégiques sur lesquels travailler pour parvenir à diminuer sa consommation d’énergie tout en maintenant, voire en améliorant, ses performances économiques. Cet outil permet donc d’obtenir des bénéfices sur les plans tant financier qu’environnemental.

Impact et signification pour les ménages

L’intensité énergétique revêt également un intérêt certain pour les ménages. En effet, sa diminution dans le secteur résidentiel (-26 % en 20 ans) est corrélée avec une amélioration des performances énergétiques des logements neufs, ainsi qu’avec les efforts de rénovation dans les logements anciens. La réduction de l’intensité énergétique se concrétise donc par des logements mieux isolés et plus efficaces du point de vue de l’utilisation de l’énergie. De quoi engendrer une diminution de la consommation d’énergie des Français et des Françaises.

Comment calculer l’intensité énergétique ?

L’intensité énergétique se calcule de la manière suivante :

Consommation d’énergie (en kWh) / PIB (en euros)

Unités utilisées

La consommation d’énergie est généralement exprimée en kilowattheures (kWh) ou en tonnes équivalent pétrole (TEP). La production économique, quant à elle, est mesurée en euros ou en dollars, selon les contextes géographiques.

Exemple de calcul

Prenons l’exemple d’un bâtiment tertiaire en France métropolitaine qui consomme 1 000 000 kWh d’énergie par an, pour un chiffre d’affaires de 500 000 €. L’intensité énergétique sera alors de :

1 000 000 kWh / 500 000 € = 2 kWh/€

Cette donnée permet de mieux évaluer les marges de progression en matière d’efficacité énergétique et d’identifier les actions à mener pour réduire la consommation finale d’énergie.

Diminuer son intensité énergétique

Pourquoi diminuer son intensité énergétique ?

Tâcher de réduire son intensité énergétique, notamment lorsque l’on est une entreprise, est une démarche qui répond à la fois à des enjeux environnementaux et à des enjeux économiques.

Enjeux économiques : en cette période marquée par une augmentation des coûts de l’énergie, en réduire sa consommation permet assurément de faire des économies, et de gagner en compétitivité. De plus, optimiser sa consommation énergétique en recourant par exemple à des dispositifs moins polluants, et en s’appuyant sur des énergies décarbonées peut contribuer à améliorer l’image d’une entreprise auprès du grand public.

Enjeux environnementaux : diminuer son intensité énergétique passe par la réduction de sa consommation d’énergie. Ce qui engendre une baisse des émissions de gaz à effet de serre, et permet ainsi de lutter contre le réchauffement climatique et de prendre part à la décarbonation de l’économie. Par ailleurs, ces deux objectifs sont imposés par divers textes de loi et réglementations. La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte2 a par exemple fixé l’objectif d’une réduction de la consommation d’énergie finale française de 50 % d’ici à 2050 (par rapport à 2012)

Comment réduire sa consommation d’énergie ?

Pour réduire sa consommation d’énergie sans pour autant faire chuter son niveau de service ou ses performances économiques, la solution passe bien souvent par :

- La rénovation énergétique d’un bâtiment (isolation thermique, remplacement de l’éclairage par des LEDs, amélioration de la ventilation…) ;

- Le remplacement d’anciens équipements sous-optimaux et recourant à des énergies fossiles par des dispositifs modernes et décarbonés (changement des systèmes de chauffage, de production d’eau chaude sanitaire, de la climatisation, pose de panneaux solaires sur la toiture…) ;

- La mise en place de systèmes permettant le contrôle à distance des équipements et l’ajustement et l’analyse de la consommation d’énergie (installation d’une Gestion Technique du Bâtiment – GTB, d’un outil de suivi énergétique…).

Mais avant d’entreprendre quoi que ce soit, il convient de procéder à un bilan énergétique pour déterminer les éléments qui nécessitent une rénovation ou un remplacement, et définir les priorités.

Les CEE, le dispositif financier qui aide les entreprises à optimiser leur consommation d’énergie

Outre certaines aides locales ou européennes, les entreprises peuvent bénéficier du dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Il fonctionne via le versement de primes en contrepartie d’opérations d’économies d’énergie, et permet de financer en partie des travaux concernant les bâtiments, les équipements ou les processus de production.

Tout comprendre sur la pompe à chaleur à absorption

Pour entamer la transition énergétique d’un local professionnel chauffé, il est souvent nécessaire de se pencher sur l’appareil de chauffage utilisé. Le développement des pompes à chaleur (PAC) permet de bénéficier d’un équipement de chauffage économique et écologique. À côté des modèles classiques, il existe une version beaucoup moins connue : la PAC au gaz à absorption. De quoi s’agit-il ? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de PAC ? Combien coûte-t-elle et quelles sont les aides disponibles ? Hellio fait le tour du sujet.

Comment fonctionne une pompe à chaleur à absorption ?

Deux modèles de PAC à absorption existent et fonctionnent selon un processus spécifique.

PAC à absorption : chauffage et eau chaude grâce au gaz

Une pompe à chaleur classique puise les calories présentes dans l’air extérieur ou le sous-sol pour réchauffer l’air intérieur ou l’eau sanitaire. Cela en fait un appareil fonctionnant — en partie — sur la base des énergies renouvelables.

La particularité des modèles à absorption est qu’ils fonctionnent au gaz et non à l’électricité. Le compresseur présent dans les modèles électriques est remplacé ici par un brûleur à gaz.

Concrètement, les calories extérieures sont acheminées via une solution liquide composée d’eau et d’ammoniac. Ensuite, un brûleur à gaz réchauffe ce fluide pour évaporer l’ammoniac. La chaleur obtenue sera à alimenter le circuit de chauffage et d’eau chaude sanitaire (ECS).

La PAC à absorption fonctionne avec du gaz naturel ou du gaz propane.

Les PAC à absorption sont pour certaines réversibles, permettant le chauffage l’hiver et le rafraîchissement de l’air intérieur en été.

Les modèles à absorption sont peu présents dans le parc résidentiel individuel. Ils occupent généralement les immeubles collectifs et les bâtiments tertiaires, mais restent très rares à l’heure actuelle : moins d’une centaine de ventes par an selon Batirama.

Quels sont les avantages et les inconvénients de la pompe à chaleur à absorption ?

Ce modèle de PAC au gaz présente des atouts et des défauts qu’il convient de connaître avant de s’équiper.

Les points forts de la PAC à absorption

Le principal avantage d’une PAC à absorption réside dans son efficacité. Elle présente un excellent rendement, avec un coefficient de performance (COP) pouvant atteindre 150 %, ce qui la rend économique. et plus écologique qu’une chaudière traditionnelle au fioul ou au gaz.

Comment est-il possible de dépasser les 100 % ? Grâce à l’énergie puisée dans l’environnement, ainsi qu’à la technologie à condensation qui récupère des calories dans les fumées de combustion.

Il est souvent reproché aux modèles classiques de PAC d’être de moindre efficacité en cas de température extérieure très faible. Ce n’est pas le cas de la version à absorption qui reste très performante même pendant les périodes de grand froid. Sa plage de fonctionnement est comprise entre – 20 °C et + 40 °C au niveau de l’air extérieur (source : Cegibat).

Il s’agit également d’un équipement très complet puisqu’il peut alimenter l’eau chaude sanitaire et le chauffage, tout en servant de climatisation durant l’été pour les versions réversibles.

Au niveau de l’entretien, il est simple. Le point de vigilance se trouve sur le brûleur à gaz dont la maintenance s’apparente à celle d’une chaudière à condensation.

Enfin, les pompes à chaleur, notamment air/air, sont souvent pointées du doigt pour le bruit qu’elles dégagent. S’agissant de la PAC à absorption, elle dispose de peu de pièces en mouvement, contrairement à un modèle électrique. Elle est donc particulièrement silencieuse puisqu’elle est l’objet de peu de vibrations mécaniques, ce qui constitue un véritable atout pour le confort des occupants du bâtiment.

Les points faibles de la PAC à absorption

Son prix élevé constitue l’inconvénient principal de cette PAC (voir partie suivante). En outre, peu de modèles sont disponibles sur le marché, ce qui rend le choix assez limité pour s’équiper.

Par ailleurs, avant d’investir dans une PAC à absorption, il convient de prendre en compte la surface nécessaire pour installer les unités extérieures et intérieures. Ce mode de chauffage prend en effet de la place, tant à l’intérieur des locaux qu’à l’extérieur.

D’autre part, malgré son très bon rendement, cette technologie exploite tout de même une énergie fossile, polluante donc, et dont le tarif grimpe. Résultat : elle émet plus de gaz à effet de serre qu’une PAC électrique.

Enfin, cette alternative aux systèmes classiques souffre tout simplement d’un manque de notoriété à l’heure actuelle ! Les projets demandent une étude approfondie, ce qui peut rallonger le délai des travaux et décourager certains gestionnaires.

Quel est le coût d’une pompe à chaleur à absorption ?

Il convient d’aborder le prix d’une PAC à absorption avant de découvrir les aides qui permettent d’alléger la facture.

Le tarif d’une PAC à absorption

Le prix d’une PAC à absorption ne doit pas être étudié au niveau de l’équipement seulement. Il est nécessaire de prendre en compte aussi le coût de l’étude préalable et de la main-d’œuvre nécessaire à l’installation.

Le tarif varie selon les caractéristiques du site et le dimensionnement de l’appareil. Dans cette vidéo de 2017, un coût de 20 000 € est évoqué (matériel + pose). On peut supposer que ce prix a augmenté depuis.

Généralement, il faut compter entre 150 et 200 euros/kWh installé. Mais cela reste une estimation, à affiner auprès des vendeurs.

Dans tous les cas, la pose d’une PAC à absorption représente un investissement important.

Les aides disponibles pour s’équiper d’une PAC à absorption

Des dispositifs de soutien permettent d’inciter à la pose d’une PAC à absorption.

Les certificats d’économies d’énergie (CEE) s’appliquent à l’achat d’une PAC à absorption, dans un bâtiment tertiaire ou résidentiel collectif. Les primes CEE consistent en une aide financière attribuée par les fournisseurs d’énergie en cas d’opérations d’efficacité énergétique : travaux de rénovation, investissement dans des équipements plus économes en énergie et utilisant des énergies renouvelables, etc.

Les détails techniques et conditions d’éligibilité sont regroupés dans des documents appelés « fiches d’opération standardisée » (FOST). Pour la PAC à absorption, les fiches sont les suivantes :

BAR-TH-150 : pompe à chaleur collective à absorption de type air/eau ou eau/eau. Elle vise l’installation d’une PAC pour le chauffage collectif d’un immeuble résidentiel construit depuis au moins deux ans.

Il est également possible de bénéficier d’une bonification des CEE via la prime Coup de pouce Chauffage. Si le maître d’ouvrage remplace une chaudière au fioul, au gaz ou au charbon par une PAC à absorption en bâtiment tertiaire ou résidentiel collectif, la prime classique peut être multipliée par un coefficient de 1,3 voire 2.

Toutefois, cette option n’est envisageable que si une étude démontre l’impossibilité technique ou économique de raccorder le bâtiment à un réseau de chaleur vertueux (alimenté majoritairement par des énergies renouvelables et de récupération). Si le raccordement est possible, cette opération doit être privilégiée, plutôt que tout autre système de chauffage.

Pour profiter du Coup de pouce, les travaux doivent être engagés avant le 31 décembre 2025 et achevés au plus tard fin 2026.

Pour le secteur tertiaire, investir dans une PAC à absorption est une bonne solution pour contribuer aux objectifs fixés par le décret tertiaire.

Comment faire des économies d’énergie dans le secteur des transports ?

Le domaine du transport a été largement impacté par la crise du Covid-19 (confinements, restrictions de déplacement, fermeture des commerces, etc.). Désormais, la hausse des prix de l’énergie causée par la guerre en Ukraine affecte à nouveau le secteur. Face aux crises sanitaire, énergétique mais aussi écologique, une réduction de la consommation énergétique est donc essentielle pour la stabilité de la filière.Pole Habitat vous explique comment économiser l’énergie dans le secteur des transports.

État des lieux du secteur des transports

Des enjeux économiques

D’après les statistiques du ministère de la Transition écologique, les entreprises de transports ont vu une baisse significative de leurs activités. En effet, les dépenses des ménages ont baissé de 16 % en transport individuel et de 52,7 % en transport collectif en 2020. De même pour le transport terrestre de marchandises, avec une baisse de 4,9 % ainsi que le transport ferroviaire de 7,8 % en 2020 (par rapport à 2019).

Après la crise du Covid-19, c’est maintenant la crise énergétique qui préoccupe le secteur des transports. Sur un budget total de 10 milliards, Valérie Pécresse, présidente d’IDFM (Île-de-France Mobilités), explique que « En 2023, une hausse colossale du prix de l’énergie va déferler sur les transports du quotidien. Uniquement pour l’exploitation des réseaux, cette inflation va représenter 950 millions d’euros de plus pour IDFM ». En effet, le secteur ne peut pas faire face seul à cette crise. C’est pourquoi, Bruno Le Maire a mis en place le bouclier tarifaire sur le gaz et l’électricité ; celui-ci limite la hausse à 15 % sur le prix du gaz depuis le 1er janvier 2023 et sur le prix de l’électricité depuis le 1er février 2023.

Pour beaucoup de Français, la voiture est indispensable, surtout pour les populations rurales. Tandis qu’en ville, les trajets quotidiens (environ 3 km) sont deux fois plus polluants qu’un plus long trajet (forte consommation avec un moteur froid, arrêt/redémarrage régulier). En outre, le coût des transports est élevé pour les Français et les entreprises (achat des voitures, coût du carburant, entretien, etc.). Concernant les collectivités, l’entretien des réseaux routiers coûte plus de 12 millions d’euros par an.

Des enjeux environnementaux

Le secteur des transports est, en outre, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre (31 %) et a augmenté de 9 % de 1990 à 2019 (notre-environnement.gouv.fr). D’après l’Ademe cette pollution de l’air a de nombreux impacts sur la santé (difficultés respiratoires, allergies, troubles cardiaques, etc.), environ 40 000 décès annuels en France sont liés aux particules fines et 7 000 décès sont liés au dioxyde d’azote (venant notamment du secteur des transports mais aussi de l’industrie et de l’agriculture).

Parmi l’ensemble du secteur, les véhicules particuliers dégagent plus de la moitié des émissions globales de gaz à effet de serre (53 %) en France (hors transports internationaux aériens et fluviaux). La seconde moitié émettrice de GES réunit respectivement : les poids lourds (21 %), les véhicules utilitaires (19 %), le non routier (5,6 %) et les deux-roues (1,3 %). C’est pourquoi, le transport routier est la première cible à décarboner au sein du secteur (ecologie.gouv.fr).

Objectifs d’économies d’énergie

L’un des principaux enjeux du secteur des transports est de concevoir des véhicules peu consommateurs et à faibles émissions de GES, qui seront mis en vente sur le marché en 2023 et rouleront encore en 2050. D’autant plus que l’objectif de neutralité carbone en 2050 est primordial pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C et “garantir un avenir viable” d’après le rapport du GIEC de 2019.

Pour pouvoir atteindre cet objectif ambitieux, le Ministère de la Transition écologique et solidaire a élaboré la Stratégie nationale bas carbone de 2018, dont deux objectifs majeurs impactent le secteur des transports :

- Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles d’ici 2030 (par rapport à 2012) ;

- Parvenir à 10 % d’énergie finale consommée venant d’énergies renouvelables en 2020 et 15 % en 2030.

La loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019, fixe quant à elle, une trajectoire intermédiaire et fidèle aux objectifs de la Stratégie nationale bas carbone et de la France au plan européen. La loi vise donc la réduction de 37,5 % des émissions de CO2 en 2030 et l’interdiction de la vente de voitures à énergie fossile en 2040. En vue d’atteindre ces objectifs, cette loi propose des actions pour restreindre les modes de transport les plus polluants et encourager ceux à bas carbone.

Solutions d’économies d’énergie pour le domaine du transport

Comment le secteur des transports peut-il faire des économies d’énergie ? Entreprises, collectivités, particuliers, tous les secteurs peuvent, à leur échelle, réduire leurs consommations d’énergie et participer à la lutte contre le réchauffement climatique.

Restreindre les modes de transport polluants

Les voitures individuelles et polluantes

Les actions suivantes visent à rendre les voitures individuelles et polluantes moins attractives en ville :

- Développer des zones à faibles émissions (ZFE) accessibles seulement aux véhicules les moins carbonés, telles que la certification Crit’air.

Avec cette certification, les véhicules sont répartis en 6 classes environnementales selon leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Par exemple, seuls les Crit’Air 1, 2 et 3 sont actuellement autorisés dans le Grand Paris.

- Réduire le nombre de stationnements

- Réduire la vitesse, notamment en ville (à 30 km/h)

- Développer des zones piétonnes et aménager des couloirs de bus et pistes cyclables

- Etc.

Le transport aérien

Le plan de sobriété énergétique, publié fin 2022 par le ministère de la Transition énergétique, incite les entreprises à supprimer les trajets en avion de ligne régulière inutiles, si le temps de parcours en train est inférieur à 4 heures pour un aller et inférieur à 6 heures pour un aller-retour en une journée.

Ce plan suggère également de rénover le chauffage et la climatisation des aérogares et de mettre en place des règles pour limiter la consommation de kérosène.

Face aux préoccupations environnementales liées au dérèglement climatique, le domaine aérien dirige ses programmes de R&D vers des avions bas-carbone avec l’hydrogène, les bio-carburants et les e-carburants.

Privilégier les modes de transport peu gourmands en énergie

Train, vélo, marche, covoiturage… ces modes de transport sont peu énergivores par rapport au nombre de personnes qu’ils transportent. Il est donc nécessaire de les rendre plus accessibles voire de les combiner. On parle de mobilité douce ou décarbonée.

C’est l’objectif du décret n° 2022-1119 de la loi Climat et résilience de 2022, qui oblige les calculateurs d’itinéraires (Google Maps, Waze, Mappy…) à révéler aux utilisateurs le taux de pollution engendrée par leurs trajets puis à leur suggérer des trajets moins polluants.

Quant au transport intermodal, cette technique consiste à déplacer des marchandises de grande taille dans un même conteneur par deux ou plusieurs modes de transport. Celui-ci améliore la sécurité des marchandises (moins de vols et de mauvaises manipulations), réduit les coûts et les délais de livraison. D’ailleurs, l’acquisition (achat ou location) d’un wagon autoroute ferroviaire ou d’une unité de transport intermodal — rail/route et fluvial/route — est éligible à une prime des Certificats d’économies d’énergie (CEE) — TRA-EQ-108.

La LOM prévoit également de faire plus de places pour les passagers qui ont des vélos dans les trains (TER, TET et les TGV), leur permettant de combiner plusieurs modes de transport.

De plus, l’État instaure deux aides destinées aux salariés pour les encourager à ne plus prendre leur voiture :

- Le forfait mobilités durables (FMD) de 2023, est un dispositif de la Loi d’orientation des mobilités pour soutenir financièrement les salariés du secteur privé qui se déplacent en covoiturage, à vélo ou en autopartage de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes.

- En 2023, les entreprises peuvent rembourser jusqu’à 75 % de l’abonnement aux transports en commun (bus, métro, train, tramway, location de vélos) aux salariés.

Le transport ferroviaire

Le plan de sobriété énergétique de 2022 prévoit pour le transport ferroviaire des actions ciblées, comme la diminution des consommations d’électricité pendant les stationnements des trains, ou la rénovation des ascenseurs et escaliers mécaniques.

Le transport fluvial et portuaire

Ce même plan de l’État encourage par exemple le transport fluvial et portuaire à installer des bornes électriques pour le branchement des bâteaux, ou bien à diminuer les vitesses des systèmes de motorisation des écluses et dragues.

Le vélo et la marche

Depuis la création des Vélib’ (2007), le déplacement en vélo est de plus en plus utilisé, principalement dans les centres villes de plus de 100 000 habitants car 60 % des trajets y sont inférieurs à 5 km.

En 2018, l’État lançait le premier Plan Vélo et mobilités actives. Fort de sa réussite, ce plan a été reconduit sur la période 2022-2027 et vise à améliorer la sécurité routière, à développer 100 000 km d’aménagements cyclables mais aussi à lutter contre le vol. L’objectif du plan est de rejoindre la moyenne européenne de 9 % d’ici 2024.

En effet, certains européens ont mis en place de nombreuses voies cyclables. Il est d’ailleurs possible de voyager à vélo ! EuroVélo est un réseau cyclable européen composé de 17 itinéraires, dont 6 traversent la France. Ces itinéraires permettent de voyager en Europe de manière écoresponsable et économique.

La pratique du vélo est maintenant accessible dès le plus jeune âge. Depuis 2019, l’enseignement du vélo est obligatoire dans les établissements du premier degré (écoles maternelles, élémentaires et primaires).

La marche quant à elle, est le mode de transport le plus sobre énergétiquement. Comme pour le vélo, les villes ont, par exemple, pour mission de créer davantage d’espaces sécurisés (trottoirs larges, zones piétonnes…).

Le covoiturage

Le covoiturage permet aux particuliers de réduire leurs dépenses liées aux déplacements, de participer à l’amélioration de la qualité de l’air, de réduire les embouteillages. Pour les collectivités, il permet de réduire le nombre de stationnements et les coûts publics.

Le covoiturage s’est démocratisé en France pour les particuliers, depuis la création de BlaBlaCar en 2006. Par la suite, les plateformes de covoiturage spécialisées dans les trajets domicile-travail se sont développées (Klaxit, Blablacar Daily, Karos, etc.). Cependant, le taux d’autosolisme moyen, c’est-à-dire le fait de circuler seul dans sa voiture, a augmenté en 2022 passant de 82,6 % à 85,2 % (hors week-end), selon l’étude de VINCI Autoroutes.

Depuis le 1er janvier 2023, les conducteurs qui réalisent des trajets via des plateformes de covoiturage peuvent demander les primes Coup de pouce Covoiturage.

Les véhicules en autopartage

Le principe d’autopartage pour les particuliers :

- Le propriétaire loue son véhicule, lui permettant de rentabiliser l’achat de sa voiture ;

- Le locataire peut bénéficier d’une voiture près de chez lui, pour réaliser des trajets occasionnels et économiques, sans avoir à acheter une voiture.

Les collectivités peuvent également instaurer un système d’autopartage, en diminuant les places de stationnement pour proposer des véhicules électriques en libre service. L’autopartage est encore très peu mis en place dans les petites villes : 100 % des villes de plus 250 000 habitants sont équipées de véhicules d’autopartage, contre 2 % pour les villes de moins de 50 000 habitants (banquedesterritoires.fr).

Privilégier les véhicules électriques et hybrides rechargeable

La stratégie nationale bas carbone compte organiser des quotas de véhicules bas carbone pour les renouvellements des flottes : 20 % pour les collectivités, 50 % pour l’Etat et 10 % pour les professionnels.

Collectivités

Dans le cas d’un renouvellement d’une flotte de transports en commun (> 20 bus/cars), le pourcentage des véhicules à faibles émissions doit être d’au moins 50 % depuis 2020 et devra être de 100 % en 2025, avec le décret du 11 janvier 2017.

Les collectivités sont encouragées par la Stratégie nationale bas carbone à développer des infrastructures de bornes de recharge électrique. La stratégie prévoit de mettre en place au moins 7 millions de points de charge pour véhicules électriques pour 2030.

Entreprises

Les entreprises doivent également verdir progressivement leurs flottes de véhicules. En effet, l’article n° 77 de la loi d’orientation des mobilité, oblige les entreprises avec une flotte supérieure à 100 voitures de posséder une pourcentage de véhicules produisant de faibles niveaux d’émissions de GES et de polluants atmosphériques, selon les échéances suivantes :

50 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030

10 % du renouvellement depuis le 1er janvier 2022

20 % du renouvellement à partir du 1er janvier 2024

35 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027

Particuliers

La Loi d’orientation des mobilités a également instauré une prime — jusqu’à 6 000 € — à la conversion pour les particuliers et professionnels qui achètent un véhicule neuf ou d’occasion (thermique, hybride rechargeable ou électrique) contre la mise au rebut d’un vieux véhicule.

Copropriétés

De même, les bâtiments à usage d’habitation, avec un parking de plus de 10 places, ont pour obligation d’installer des points de recharge, depuis la LOM :

- pour les bâtiments neufs dont le permis de construire a été déposé après le 11 mars 2021

- pour les bâtiments existants qui réalisent une rénovation des stationnements ou de l’installation électrique

Adopter l’éco conduite

Tout conducteur peut pratiquer l’éco conduite, une conduite économique et éco responsable, permettant de diminuer sa facture de carburant, de réduire son empreinte écologique et d’améliorer sa sécurité et de l’ensemble des usagers de la route.

Favoriser le télétravail

Le télétravail de 2 à 3 jours par semaine a prouvé ses nombreux avantages depuis la crise sanitaire : gain de temps, de flexibilité et de productivité, favorise l’équilibre vie professionnelle et personnelle, diminue le trafic routier et ferroviaire, etc. Pour les entreprises, le télétravail permet également de réaliser des économies en diminuant le nombre de bureaux et de faire baisser le nombre d’arrêts de travail.

Le plan de sobriété énergétique de l’État, encourage donc les entreprises à instaurer plus de travail, notamment pendant les périodes de pics de consommation.

Les aides CEE éligibles aux professionnels des transports

Le dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE), est introduit par la loi POPE en 2005. Il oblige les fournisseurs d’énergie et de carburant à financer des actions d’efficacité énergétique.

La prime CEE transport est éligible pour de nombreux professionnels au sein des transports :

- Les entreprises de transport et de logistique ;

- Les entreprises avec une flotte automobile ;

- Les spécialistes du fret ferroviaire, maritime et fluvial ;

- Les fabricants et équipementiers…

Trois types d’actions permettent de créer des CEE :

Programmes CEE

Opérations standardisées : 36 fiches sont dédiées au secteur des transports

Opérations spécifiques

Panneaux solaires sur parking : ce que dit la loi

Plusieurs textes de loi ont mis en place un nouveau cadre législatif et réglementaire pour soutenir une politique en faveur des énergies renouvelables. Ces textes imposent notamment l’installation d’un dispositif de production d’énergie renouvelable (tel que les panneaux solaires) sur les parcs de stationnement (parkings). Quelles sont les différentes obligations ? Qui est concerné ? Quels sont les délais d’application ? Comment se mettre en conformité avec la loi ? Pole Habitat fait le point dans cet article.

Quelles sont les lois qui encadrent l’obligation d’installer des panneaux solaires sur parking ?

Les articles L.111-19-1 du Code de l’urbanisme et L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation

- Article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme créé par l’article 101 de la loi Climat et résilience

- Article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation

Ces deux articles apportent des précisions sur plusieurs obligations visant les parcs de stationnement associés aux bâtiments cités dans l’article L.171-4 et les nouveaux parcs de stationnement ouverts au public supérieurs à 500 m2

Le décret du 18 décembre 2023 apporte aussi des précisions sur les obligations des deux articles précédents.

- Article L.111-19-1 du Code de l’urbanisme créé par l’article 101 de la loi Climat et résilience

- Article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation

Ces deux articles apportent des précisions sur plusieurs obligations visant les parcs de stationnement associés aux bâtiments cités dans l’article L.171-4 et les nouveaux parcs de stationnement ouverts au public supérieurs à 500 m2

Le décret du 18 décembre 2023 apporte aussi des précisions sur les obligations des deux articles précédents.